はじめに

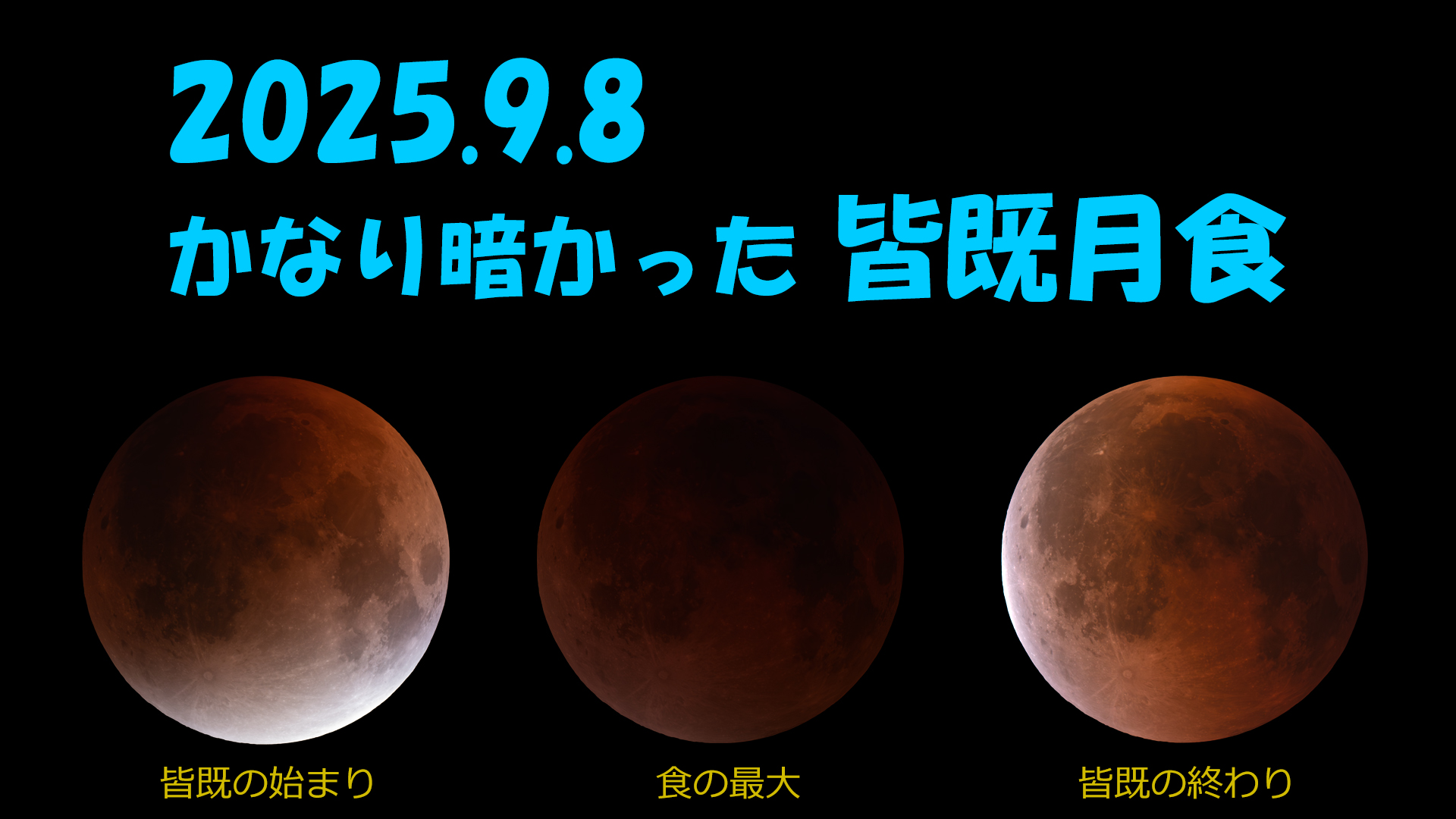

2025年9月8日、およそ3年ぶりに全国で見られる皆既月食が起こりました。自宅では幸い部分食の初めから終わりまでほぼ雲のじゃまなく観測できましたので、記録として残しておきたいと思います。

今回の月食の概要

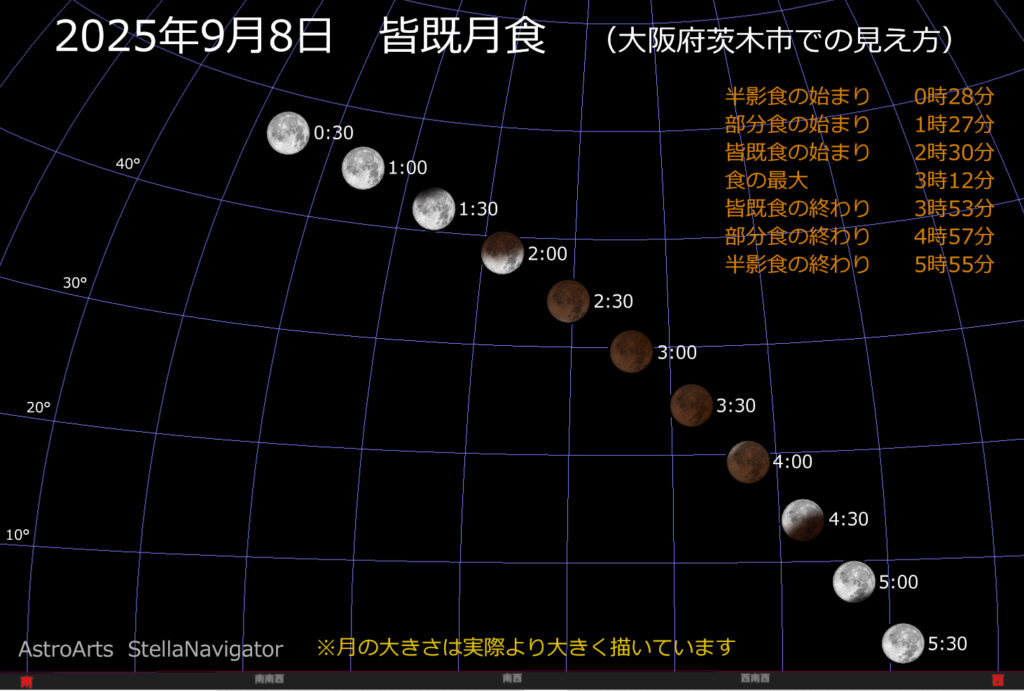

9月6日に大阪府の茨木市でお月見講演会をしてきまして、9月8日の月食についても解説してきました。その際に作った月食の経過を示した図をあげておきます。

皆既食の始まりから終わりまで1時間23分、部分食の始まりから終わりまでは3時間30分。近畿地方では4時過ぎに薄明が始まり5時半頃に日の出なので、部分食が終わる頃には空がかなり明るくなっている状況でした。

それにしても月曜日の未明という時間帯なので、お仕事や学校のある方にとっては観察しづらい条件でしたね。

撮影計画

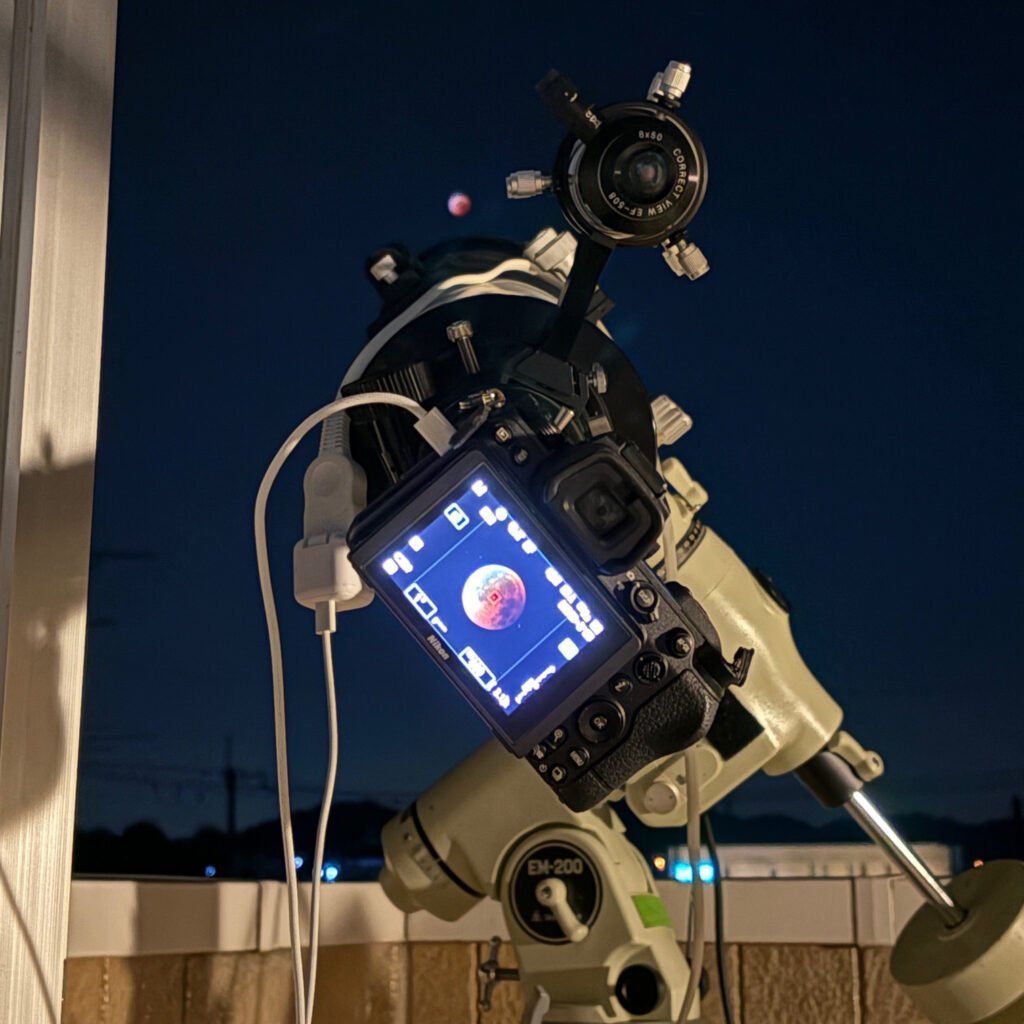

今回は直前にあった講演会の準備に手を取られたこともあり、しっかり観測計画は立てられませんでした。過去にはカメラを2~3台扱ってろくに観望できないこともあったので、今回の撮影は全行程を1台の望遠鏡+カメラで1分毎に撮影するということにとどめ、観望の時間を十分確保しようと考えました。

1分毎の撮影はカメラのインターバル撮影&ブラケット撮影を利用して撮影の手間をある程度省けるようにします。時々、モニタに写るようすを確認しながらシャッタースピードを替えたり、月を写野の中央に戻したりします。ただ、月食の終盤に西の方向かなり月が低くなるのですが、スライディングルーフの自宅天文台はルーフがじゃまになって最後まで望遠鏡を向けられません。それでルーフバルコニーに赤道儀を設置し最後まで撮影できるように考えました。鏡筒は焦点距離と明るさのバランスから15cm屈折(F8)を選定しました。

撮影機材は以下の通り

【望遠鏡】APM ZTA152(D=152mm f=1200mm)

【カメラ】Nikon Z6Ⅱ

*1分毎にインターバル&7段階ブラケット撮影

【赤道儀】タカハシEM200改(K-ASTEC MTS-3仕様)

*月追尾に設定、時々手動で月の位置を修正

実際の撮影と観望

当日は快晴に恵まれ気温も25度くらいと快適でしたが、やや湿度が高かったので、撮影用望遠鏡には露よけヒーターを装着して臨みました。毎分0秒になると勝手にカメラがシャッターを切ってくれるので、撮影はかなり楽です。ただ、今回は何時何分に露出を変えるという詳細な撮影計画を立てず、カメラモニタを見ながら適当に変えていたので、特に皆既の開始と終了付近はあわただしくチェック&調整をしておりました。

一方、皆既終了頃まではスライディングルーフのじゃまはなかったので、天文台内に据え付けの赤道儀に載せたμ180Cと82mmスポッティングスコープでできるだけ観望していました。ここで気がついたのですが、食分0.7~0.8くらいからでしょうか本影の部分が色がついてしっかりと確認できて、その美しいこと!私は今まで撮影に気を取られ、部分食の美しさを十分見ていなかったんだと気づかされました。やはり双眼鏡や望遠鏡で生の光を目に焼き付けるのは大事ですね。ここに挙げている写真は、露出違いの3枚を合成し、できるだけそのイメージを再現したものです。

いよいよ、皆既が始まる頃になってカメラの露出を調整した後、スポッティングスコープで観察したのですが、シルバーグレーからオレンジのグラデーションが美しい~。思わずμ180Cにもカメラを付けて撮ってしまいました。見たイメージにできるだけ近くなるよう画像を調整しています。

さて、皆既が始まり本影の中に深く入っていくにつれ月面の明るさが最近になく暗いなと感じ始めました。なんとか赤くは見えますが背景の空の明るさと明確な差はありません。肉眼で空を見てもスポッティングスコープを見ても物足りない印象で、3年前の皆既月食と比べても明らかに暗かったと言えます。

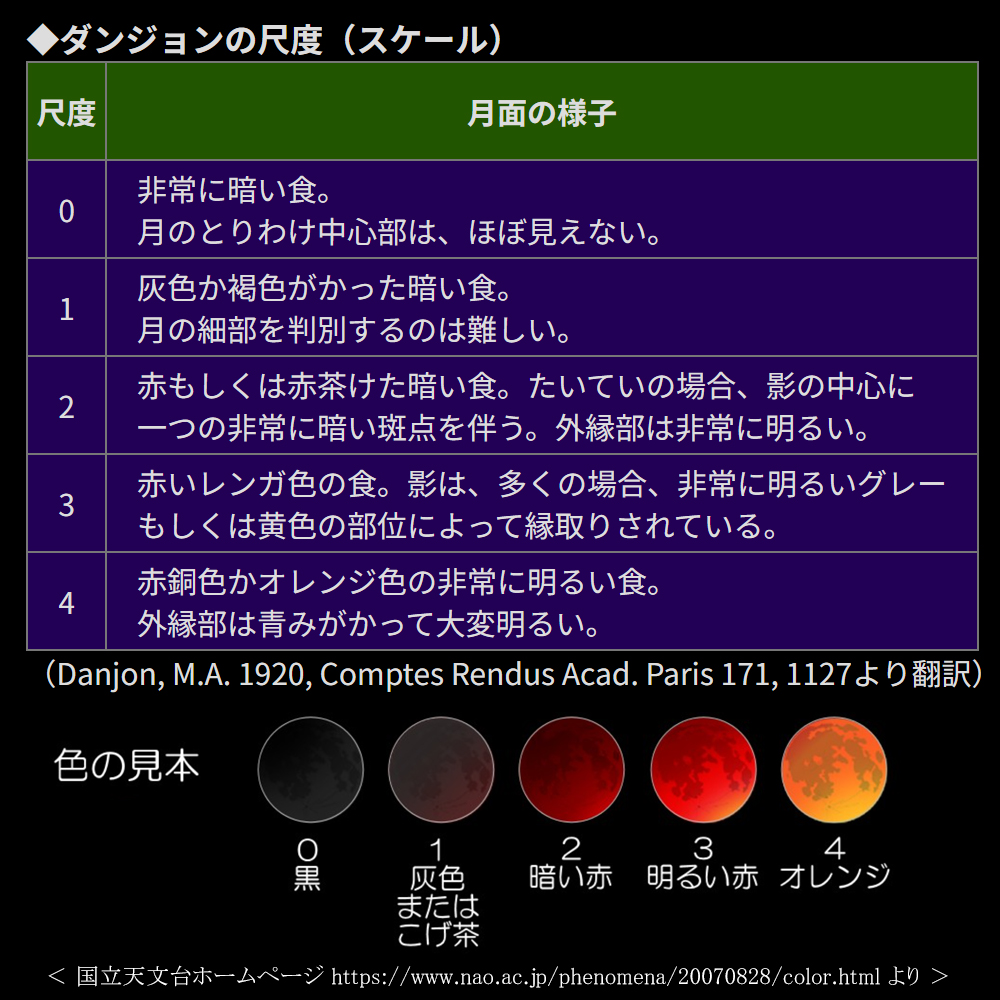

皆既中の月面の明るさについては20世紀の初めフランスの天文学者ダンジョンが5段階の尺度を提案しています。いわゆるダンジョン・スケールと呼ばれるものです。これに照らして評価するなら1と2の中間くらいだったかと個人的には思いました。

撮影の結果

【月食タイムラプス】

毎分7段階ブラッケット撮影したものから適切な露出のものを選びだし、Photoshopのレイヤーに順次取り込んでいきました。そして、レイヤー前後で可能な限り位置合わせと明るさ調整を行った上で、そのレイヤーを個別のファイルに出力。そのファイルを動画編集ソフトで並べて速度などを調整して完成!

しかし、画像ファイル選定と位置合わせ等の調整作業は大変でした。特に位置合わせは1ピクセル単位で合わせようとすると結構な時間がかかります。

今回の月食は皆既中の明るさが暗かったのであえて見た感じに近い暗めの画像を採用しています。そして、皆既始まりから終わりまではほぼ同じ露出で撮影したものを使用して皆既中の明るさの変化も感じられるようにしました。ちょっと暗すぎて画質劣化が出てしまいましたが…その点はご容赦ください。

【月食組写真】

部分食の始まりから終わりにかけて、月食の進行状況がわかるように5分毎の画像を並べました。タイムラプスのために出力した画像ファイルがそのまま使えたので作業自体は比較的楽でした。

皆既終了後に月面がだんだん黄色っぽくなっていくのは、月の高度が低くなってきたからです。ちなみに5時の高度は約8度でした。

【地球の影(本影)】

撮影した月の写真を重ね合わせて地球の影がわかるようにした定番の構図です。影の中では食の最大の画像のみを置いています。皆既中は暗かったので、食の最大の画像もやや暗めに調整しています。ホントはたっぷり露出をかけた明るくきれいなものを使いたかったと言うのが本音ですけど(笑)。

【本影中の月】

今度は本影中の月を並べてみました。皆既の始まりから終わりまで21分毎の5枚を採用しています。これを見ると影の中心にいくにつれて月面に届く光の量がおおむね減っていることがわかります。1つ前の画像とこの画像はAstroArtsのステラナビゲーター12でシミュレーションした図を元に位置決めをして作成しました。

【食の最大前後の明るさ】

先にあげた「月食組写真」や「本影中の月」をよく見ると食の最大の前と後では前の方が暗いように感じます。それを比較するため食の最大前後の5分毎の画像を5枚並べてみました。これを見ると明るさの差がはっきりします。

この付近の1分毎の画像をChatGPTに投げて分析してもらったところ、輝度の中央値は03h03mが最も暗く、食の最大前の10分間の平均より最大後の10分間の平均の方が13%明るいという結果になりました。

こうなった原因ですが、ChatGPTによると最も可能性のあるものは「①地球縁(Earth limb)の大気透過率の経路差」とのこと。月に届く光は地球の縁を通って屈折して到達しますが、皆既前と皆既後では光が通る大気の方向(緯度・経度)が変わるため、エアロゾル量や雲の有無の違いで「前後非対称」になることがよく報告されているそうです。

次の可能性として「②局地的(観測地近傍)の薄雲や視程変化」をあげられました。これについてはX(旧Twitter)の中でlunasys(@moonsystem)さんからも食の最大前より後の方が明るかったと報告がありましたので、②の可能性は低いかなと思います。海外も含めて他の観測地点でも同じような報告があればよりはっきりしますね。もし、食の最大後の方が明るかったよという方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです。

おわりに

今回は観望の時間を確保することで皆既中のみならず食分が進んだ部分食も美しいことがわかりました。また、今まで食の最大が最も暗くなると思い込んでいましたが、必ずしもそうならないことを恥ずかしながら今回初めて認識しました。皆既中の明るさがかなり暗いことは少し残念でしたけれど、個人的に新しい発見があったことはうれしい成果です。これだから天文現象はおもしろいなと思います。

次回、全国で見ることができる皆既月食は2026年3月3日(部分食開始:18時50分/皆既食開始:20時05分/食の最大:20時34分/皆既食終了:21時03分/部分食終了:22時17分)。時間的には今回より観測しやすいので、多くの方に見てもらえそうです。広くお天気に恵まれることを期待しましょう。